从道家视角解读清明节揭秘踏青扫墓背后的天人哲学

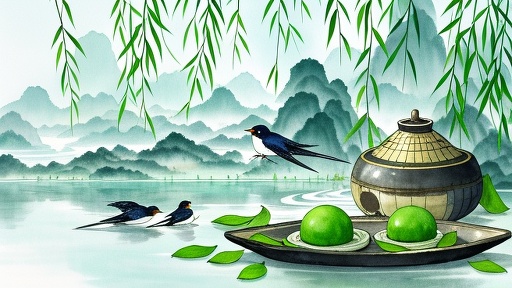

细雨蒙蒙的清明时节,江南小镇的石板路上蒸腾着青苔的气息。白发老者挎着竹篮缓步上山,篮中青团犹带晨露,香烛在雨雾中忽明忽暗。这绵延千年的清明图景里,是否藏匿着道家"道法自然"的哲学密码?当我们的指尖触碰到湿润的墓碑,是否也在触碰着天人之间的隐秘纽带?

《淮南子》有言:"春分后十五日,斗指乙,则清明风至。"古人将清明节气定在冬至后的第108天,这个暗合道家"三十六洞天,七十二福地"之数的日子,仿佛天地特意为生者与逝者架设的时空桥梁。我曾见终南山中,道人于清明子时观测星象,将北斗七星的方位变化与地气升腾相印证,绘制出"天地气交图",这或许就是"万物负阴而抱阳"的最佳注解。

踏青时节的桃李芳菲里,藏着道家"顺应四时"的生存智慧。庄子笔下"天地与我并生,万物与我为一"的境界,在清明踏青时化作具体的生命体验。北京植物园的物候观测记录显示,清明前后玉兰、山桃等早春花卉的盛放周期,竟与人体肝气升发的生理节律高度同步。当我们赤足踏过返青的草地,足底涌泉穴接触的不仅是春泥,更是天地蓄积一冬的生发之气。

扫墓仪式中的每个细节都暗合阴阳之道。皖南村落至今保留着"三献九叩"的古礼,献酒时酒壶倾斜的角度恰似北斗指向,三柱清香升腾的轨迹暗合"三魂七魄"之说。去年清明在武当山偶遇的守墓人告诉我,他们擦拭墓碑必用晨露未晞的柳枝,因柳树在道家典籍中被称作"通灵木",其柔韧之性正应和"柔弱胜刚强"的至理。

青团里包裹的不仅是艾草清香,更是"生生之谓易"的哲学隐喻。苏州老字号"黄天源"的师傅说,青团要用糯米与粳米按七三比例混合,这数字暗合"天三生木,地八成之"的河图之数。咬开青翠外皮,豆沙馅流动的形态,恰似太极图中阴阳交汇的曲线。这种将哲学思考融入日常饮食的智慧,不正是"大道至简"的生动写照?

当代城市里的清明正在发生微妙嬗变。上海福寿园推出的"云祭扫"服务,看似与传统相悖,实则暗合道家"形灭神存"的思想。当二维码在墓碑上闪烁,我们或许该思考:在数字时代,如何守住"祭如在"的精神内核?去年参与设计的"可降解骨灰盒种植计划",让骨灰化作梧桐树的养分,不正是"尘归尘土归土"的现代演绎?

暮色中的坟茔渐渐隐入苍茫,香烛余烬随风散入新绿的草丛。清明这场跨越千年的天地对话,教会我们的不应只是慎终追远的形式,更要领悟"方生方死,方死方生"的循环真谛。当城市青年在踏青时随手拾起山间的垃圾,当游子视频连线为父母远程祭扫,这些新时代的清明注脚,何尝不是对"天人合一"的生动诠释?

细雨又起,山间的蒲公英种子乘风而起。那些在空中划出弧线的白色绒球,多像庄子所说的"野马尘埃"。清明时节的生命礼赞,从来都不是单方面的追忆,而是生者与逝者、人类与自然共同谱写的天地和鸣。当我们折下柳枝插在门楣,或许该记得《阴符经》的箴言:"天地之道浸,故阴阳胜"。这场年复一年的清明仪式,终将在时光长河里,沉淀为中华民族最深刻的生命记忆。

部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除。https://www.i199.art/daofaziran/2286.html